什么样的企业敢于声称不需要知识产权贯标?

在当今知识经济时代,知识产权已成为企业发展的重要驱动力,而知识产权贯标(即贯彻《企业知识产权管理规范》国家标准)则是提升企业知识产权管理水平的有效手段。一些企业却宣称“不需要”知识产权贯标。这背后或许反映了某些特定情况,但也可能隐藏着潜在风险。以下分析哪些企业可能敢于如此表态,以及这种选择是否明智。

一、规模极小或初创企业

对于处于初创阶段或员工人数极少的微型企业,知识产权贯标可能被视为“奢侈”投入。这类企业通常资源有限,核心任务是生存和市场验证,而非规范化管理。它们可能认为,知识产权贯标需要投入时间、人力和资金,却无法在短期内带来直接收益。例如,一个仅由几名成员组成的科技初创团队,可能更专注于产品开发和客户获取,而非复杂的贯标流程。

二、行业知识产权影响较低的企业

在某些传统行业或服务领域,知识产权对业务的影响相对较小。例如,一家本地餐饮店或小型零售企业,其核心竞争力可能在于服务质量或地理位置,而非专利或商标。这些企业可能认为,知识产权贯标对提升竞争力作用有限,因此敢于忽略这一环节。但需要注意的是,即使在这些行业,品牌标识(如商标)也可能随着企业发展而变得重要。

三、缺乏长远战略规划的企业

部分企业可能因缺乏战略眼光而轻视知识产权贯标。它们更关注短期利润,忽视知识产权的长期价值。例如,一些代工企业或低端制造厂,依赖成本优势而非技术创新,可能认为知识产权管理无关紧要。这种短视行为可能导致在未来面临侵权纠纷或失去市场机会。

四、对知识产权风险认知不足的企业

有些企业之所以声称不需要贯标,是因为对知识产权的潜在风险了解不足。它们可能未曾遭遇过侵权诉讼或竞争压力,误以为知识产权问题“离自己很远”。但现实是,随着市场竞争加剧,任何企业都可能面临知识产权挑战,尤其是科技和创意产业。缺乏贯标可能使企业在纠纷中处于被动地位。

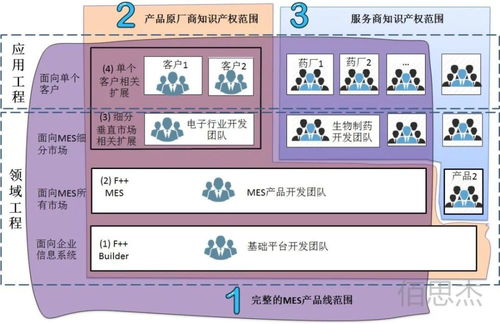

五、已具备成熟内部管理体系的企业

极少数大型或跨国企业可能拥有自建的知识产权管理體系,且已通过其他国际标准认证(如ISO)。这些企业可能认为贯标是“重复劳动”,因而敢于宣称不需要。但即便如此,贯标仍能提供系统化的框架,帮助企业查漏补缺,尤其是在中国市场的合规性方面。

企业敢于声称不需要知识产权贯标,往往基于其特定发展阶段、行业特性或认知局限。知识产权贯标不仅是国家推荐的规范,更是企业防范风险、提升创新能力的工具。在知识经济浪潮下,轻视贯标可能意味着错失发展机遇。因此,即使当前“不需要”,企业也应审慎评估长远需求,避免因小失大。

如若转载,请注明出处:http://www.tm315.net/product/688.html

更新时间:2025-10-29 05:07:52